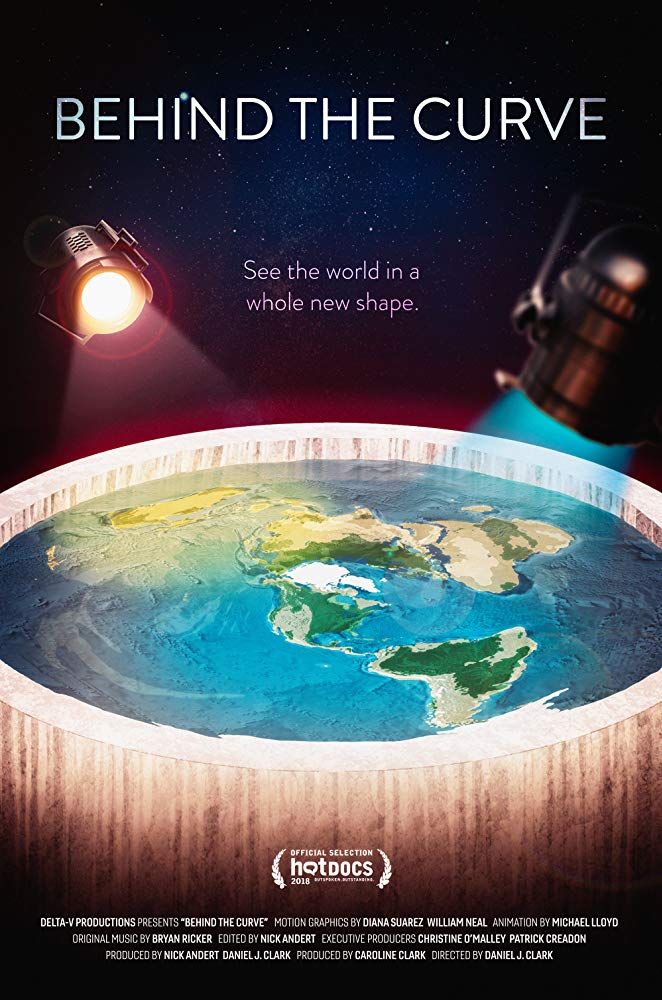

[과학] 그래도 지구는 평평하다 : 지구 평평설은 누구의 잘못인가? 인간의 지적 능력은 향상되었을까?

오늘은 넷플릭스 다큐멘털

[그래도 지구는 평평하다] 를 통해

현 과학 교육의 척도를 보고자 합니다.

이 다큐멘터리는 지구평평설을 주장하는 사람들의 이야기를 담고 있습니다.

이 다큐멘터리를 보면 생각보다 많은 사람들이

지구평평설을 진심으로 믿고 신뢰한다는 걸 알 수 있습니다.

그들은 과학계가 속이고 있다고 생각하며

지구는 평평하다는 걸 다양한 방면으로 알리고자 합니다.

그리고 평면 지구인들 사이에서도 유명한 사람이 있습니다.

그 사람들을 중심으로 이야기가 전개되는데

두 사람의 관계 모호함도 함께 다뤄져 굉장히 흥미롭습니다.

이 다큐멘터리의 하이라이트는 바로 맨 마지막 장면입니다.

지구가 둥글다는 것을 직접 지구평평설을 믿는 사람들이 입증한 장면인데

그럼 지구평평설이 도대체 무엇일까요?

말 그대로 '지구는 평평하다'는 주장입니다.

진실은 지구는 타원형의 구입니다.

여러 사고 실험을 통해서도 입증되는 사실입니다.

(배가 항구로 들어올 때 작게 보였다가 크게 보이기 시작하는 것 등)

만약 초등학교 정규 교육 과정을 거쳤다면

누구나 다 알 수 있는 내용입니다.

그렇다면 평면 지구인들은 왜 이러한 터무니 없어 보이는 주장을 하는 걸까요?

그들이 주장하는 것에 사실 과학적인 근거는 없습니다.

끼워맞추기에 불과하죠.

그리고 다큐멘터리로 평면 지구인들의 삶을 보면

그들은 단지 '소속감'을 느끼고 싶을 뿐이란 걸 알 수 있죠.

내가 '과학계에 맞서고있다'는 영웅 심리

그러한 집단에 속해있다는 '소속감'

나는 특별하다고 하는 '자의식 과잉'

이런 것들이 복합적으로 엮여

평면 지구인들을 묶고 있음을 알 수 있습니다.

이 다큐멘터리의 알짜배기는 바로 과학자들의 인터뷰입니다.

과학자들의 인터뷰가 중간중간 나오는데

그 부분들에서 현재 과학 교육이 어떻게 이루어지고 있는가에 대한

논의가 이루어지고 있습니다.

말도 안 되는 이야기인 지구평평설이

꽤 많은 사람으로부터 인정받는다는 건

그만큼 많은 사람이 과학 교육을 잘못 받았다는 증거이겠죠.

교육하면 '반지성주의'도 빠질 수 없습니다.

특히나 과학계에서 많이 나타나는 이러한 반지성주의는

지식인들을 조롱하는 형태로 나타납니다.

반지성주의의 대표적인 예시가 바로 여러 음모론들이죠.

달 착륙 거짓설이라던가, 지구 평평설이라던가,,,

일반적인 사람들 입장에서는

그들이 이상해보여도 전혀 문제 없습니다.

그들은 정설이라고 밝혀진 것들에 반기를 드니까요.

문제는 그러한 사람들이 나타나는 이유가

반지성주의가 나타나는 이유를

개인의 문제로 치부하느냐, 사회의 문제로 보느냐 입니다.

개인의 지식 부재, 심리적 불안정으로 보느냐

사회적 교육의 문제로 보느냐에 따라

반지성주의는 가볍게 무시할 수 있는 수준인지

반드시 파악하고 해결해야 하는 수준인지가 가름됩니다.

1. 지구 평평설은 개인의 문제인가, 과학 교육의 반성 지점인가?

[개인의 문제]

1) 심리적 불안정 또는 영웅 심리

: 지식인층과 일반인 사이의 간극을 인정하지 못하고 자신의 지적 능력의 공백을 우월함으로 변형시켜 표출하고자 하는 욕구가 드러난 것이 지구 평평설이다. 이들은 기본적으로 반지성주의를 바탕에 두고 있으며 자신과 지식인층 사이에 존재하는 지식의 범위나 깊이가 다름에 열등 의식을 가져 '우리의 지적 능력은 지식인층과 같다!' 라는 것을 증명하려고 하는 것이다. 또한 정설로 받아들여지고 있는 지식인층의 주장에 반기를 듦으로써 지식인층보다 우월한 위치에 있으려고 하고 그것을 인정받고자 하는, 그래서 다른 사람들로부터 명예를 얻고자 하는 영웅 심리가 작용된 결과다.

2) 인지 편향

: 자신의 주장과 다른 주장을 제대로 조사하고 살펴보지 않고 오히려 자신의 주장에 동의하는 의견들만 찾아봄으로써 잘못된 주장에 대한 확신을 얻게 된다. 이는 인터넷 알고리즘과도 연결되는데, 알고리즘은 사용자의 취향에 맞춰 콘텐츠를 추천하는 기술이다. 이때문에 '지구 평평설'을 유튜브에 검색하면 이와 관련덴 콘텐츠들만 타임라인 뜨게 되고 그럼으로써 자신의 주장에 더 많은 확신을 얻게 된다.

[과학 교육의 반성 지점]

1) 지식의 공백

: '지구는 타원형의 구형이다.'라는 것을 입증하기 위해서는 여러 가지 수학적, 과학적 이론들이 필요하다. 그러나 일반인들, 특히 필수 교육 대상자인 초등학생과 중학생에게 이를 가르치기는 참으로 어렵다. 그래서 가르칠 때 일종의 공백이 생기는데 이 공백으로 인해서 '지구는 타원형의 구형이다.'라는 주장의 근거가 부실하게 느껴지는 것이다.

2) 소외된 교육 대상자

: 기초적인 지식이라고 하나 1)과 마찬가지로 '지구는 타원형의 구형이다.'라는 주장을 받아들이기 위해서는 여러 근거들이 필요하고 이를 이해할 만한 지적 능력이 있어야 한다. 그러나 이런 지적 능력이 부족하다 할 지라도 학교를 가지 못하면 이 교육에서 제외되기 때문에 아주 간단한 지식인 '지구는 타원형의 구형이다.'라는 주장조차 논의 대상이 되는 것이다.

[사회의 문제]

1) 미디어의 잘못된 주제 선택

: 특히 한국에서 음모론은 미디어를 통해 재생산된다. 음모론은 말 그대로 정설에 반기를 드는 허무맹랑한 주장이다. 그런데 이를 자극적인 기사 헤드라인과 함께 기사를 내보내게 되면 사람들은 이에 관심을 가지고 찾을 수밖에 없다. 이에 더해 독자들이 충분한 자정 작용을 거치지 않으면 이 음모론을 믿게된다. 미디어는 독자들에게 정확하고 확실한 정보를 전달할 필요가 있다. 그러나 우리나라의 미디어는 거창한 주장에 비해 근거가 빈약한 경우가 많으며, 자극적인 헤드라인만을 뽑기 위해 애쓴다. '지구 평평설'을 주제로 기사를 작성하고자 한다면 우선 '지구가 타원형의 구형이다.'라는 정설에 대한 설명으로 시작해 '평면 지구인'들의 문제점들을 짚어나가야 한다.

2) 미디어 교육의 문제

1)에서 언급했듯 독자들은 자정 작용을 거쳐야 한다. 한 기사를 읽고 자정 작용을 거치지 않고 그 기사만을 보고 판단하는 것은 근거가 부족하다. 그렇기에 이 주장이 타당한지 스스로 입증하기 위해서 그것에 대해 좀 더 깊이 찾아보려는 노력을 거쳐야 한다. 그러나 이에 대한 교육이 부족할 뿐만 아니라 스스로의 힘으로 반대 의견을 생각하고 찾는 과정을 학교에서 충분히 가르치지 않는다. 토론 같은 경우도 점수를 매겨야 하기 때문에 일종의 틀이라는 게 있어 현실적으로 토론으로 얻을 수 있는 것들(자료 조사 능력, 사고 과정, 토론 과정에서의 예의, 이해심 등)을 얻지 못하고 있다.

2. 인터넷 커뮤니티의 확장은 인간의 지식 능력을 확장시킬 것인가, 퇴화시킬 것인가?

[지식의 범위]

: 과거보다 개인이 가지는 지식의 범위가 넓어졌다. 지금 다양한 분야(문예, 미술, 과학, 심리 등)에 대한 정보를 인터넷을 통해 쉽게 접근할 수 있다. 현대인들은 과거보다 다채로운 지식을 가지고 있음은 분명하다.

[지식의 깊이]

: 그러나 어디까지나 수박 겉핥기 식의 지식들이다. 인터넷으로 얻을 수 있는 지식에는 한계가 존재하며 인터넷에 존재하는 지식들이 검증된 것인지 아닌지는 아직도 갑론을박 하고 있는 상황이다.

나의 주장

: 인간의 지식 능력이 확장되긴 할 것이나 그렇다고 해서 지적 능력이 향상되진 않을 것이다. 현대인들은 많은 것을 기억하며 살아간다. 그렇기에 뇌를 많이 쓰고 있음은 분명하다. 그러나 뇌를 '다양하게' 쓰고 있진 않다. 예를 들어, 옛날에는 화학자이자 작가이자 미술가인 사람들이 많았다. 그 말은 다양한 분야에 대해서 연구한다는 뜻이다. 그러나 현대인들은 대부분 하나의 직업을 갖는다. 요즘에는 여러 직업을 가진 사람들도 많으나 현실적으로 그것이 가능한 사람은 소수이며 모든 분야에서 인정 받는 것은 더욱더 어렵다. 그러므로 과거보다 지적 능력이 향상되었다고는 볼 수 없다.